犹记二战饥荒时

“那天他们大人在打麻将,就叫我去泡茶,我抱着水壶 ……那里有个闸口,有烧垃圾的地方,军车就停在那参议会办公室旁边……噼啪噼啪一个个跳下来,我就转过去看,自顾自走过。幸好啊!日本仔没发现我,我就去泡茶,回来他们就说日本仔来了。”

善谈的李月明坐在病床上,连珠炮似的记述她在二战时期遇见日本兵的往事。尽管身患顽疾,在二战时代在院区熬过凄凉的饥荒岁月,可性格活泼开朗的她仍有个飞扬的童年和闪耀的青春期。

李月明与她最珍视的歌簿。(陆奕萌 摄)

现年86岁的她来自士拉央峇都急(Batu Cave),在6岁那年就因病情恶化,被家人送来双溪毛糯麻疯病院。她还记得感染麻疯病之初,爷爷带她到一个庙宇留宿参拜,晚上在庭院露宿时,月光洒下来,树影婆娑,两爷孙就在帆布床上,渡过平和的一夜。

她的父亲自己开辟鱼塘养鱼,她家就在鱼塘边,与其他屋子离得很远,因此附近没人知道她患上麻疯病。来病院报到的那一天,她凌晨四点钟就摸黑上路,免得被人撞见。父亲骑脚车载着她,从峇都急一路驶到双溪毛糯。穿过来到双溪毛糯树林时,隐约传来老虎的吼叫声。

“我阿爸很怕,打开他的脚车灯,开大灯。如果让老虎出来吃掉就没有了。”尽管李月明两年前已失明,但她的脑袋仍一片清明,许多往事她都历历在目。

来麻疯病院报到后,院方安排她跟一个大婶同住。她说,那时还没有儿童楼,小孩都是跟着一个大人住屋仔。父亲偶尔会偷偷来看她,之所以“偷偷”,是因为“他不给别人知道嘛!不要让人看见,不让人知道”,李月明说。

疼惜她的嫲嫲经常来探望她,每次在闸口道别时,婆婆总是哭着说“阿月,阿婆回囖……”她见婆婆哭,自己也哭了。

“我阿爷没有姐妹,我阿爸也没有姐妹,都是男的,没有女的,他们很想有女儿,我是第一个出生的女儿,很欢喜,哎呀欢喜不到三几年就发病,我阿婆哭死了。”她说。

她8岁那一年,爷爷骤然离世。她向院民主管(Inmate Lay Superintendent)菲士(Mr. Fisher)请假两个星期回家奔丧,结果一去却住了两年才回来。

李月明利用轮椅“载”餐具去清洗。(陆奕萌 摄)

“不舍得嘛!”她说。但后来她病情转坏,耳朵发红,父亲迫不得已又把她送回双溪毛糯麻疯病院。

回院没多久,战争就爆发了。那年的战火如此靠近,11岁大的李月明亲眼目睹战机在上空施放炸弹:“炸煤炭山(Batu Arang)时,看着它下,炸到震嗮。”

1941年,英军撤离马来亚,日本军开始了长达三年零八个月的统治。虽然日本人没有接管麻疯病院,管理层仍是原来班底,但马来亚当时经历了严重的粮食短缺问题,院区亦无可幸免。

“那时就凄凉了,没东西吃。一开始有得吃,还好……后来就没东西吃了,后来3两米,煮粥都不够。”她说。

李月明说,原本一人每天可获分配12两米,但战争爆发后每人一天只分得2、3两米一天,柴米油盐都严重短缺,院方甚至停止派菜,院民只好挖木薯吃,番薯叶则用热水烫熟就上桌了。所以,孩子们那时都面黄肌瘦,肚子大大。

在饥荒时期,院民都想尽办法填饱肚子,男女老少合作把木薯剥了皮、切片,泡在水中一夜,晒干以后用脚踏式锤盅把木薯锤成粉,做成面条吃。院民替这个面取了个名字,叫“东京糯米”,至今李月明仍怀念“东京糯米”的好味道。

12岁时,蹦蹦跳跳的她跟随大叔们去森林锯树,大叔两人一队拉锯,树倒后她就拉回去院区,等男人们劈成柴,一堆柴可卖四块钱,赚到的钱她就用来买东西吃。

那时院民无所事事,喜欢互串门子。大叔们来串门子时,教她背唐诗和客家图形诗歌,悟性极高的李月明皆能倒背如流。

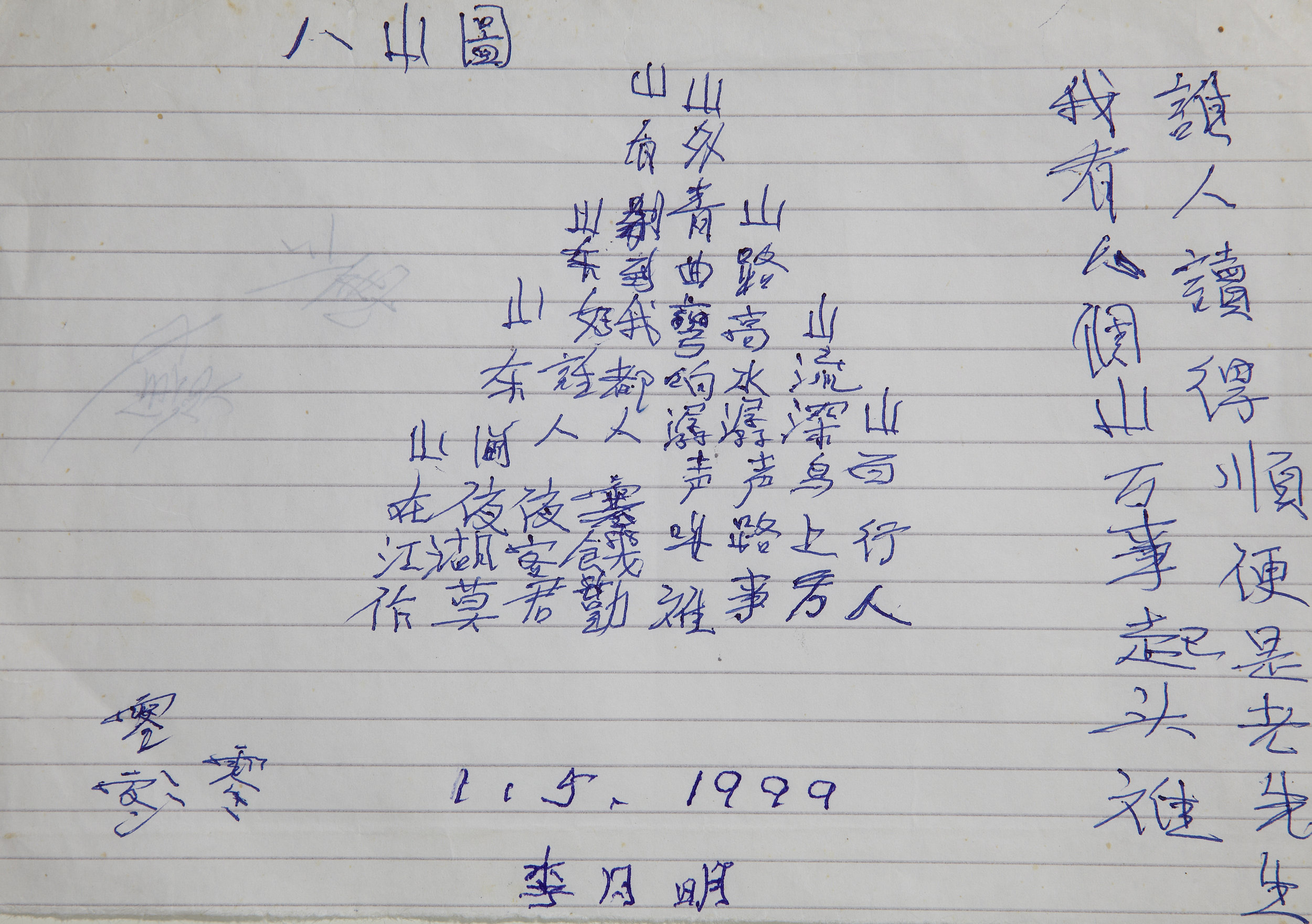

访问那一天,她流畅地用客家话念出《八山图》诗句:

李月明手抄的《八山图》客家诗。(陆奕萌 摄)

“我有八个山,万事起头难,

谁人读得顺,便是老先生。

山外青山路曲弯,高山流水响潺潺。

深山百鸟声声叫,路上行人万里难。

劝君莫做江湖客,饥寒夜夜在山间。

人人说道东山远,我道东山别有山。”

这首诗的原出处是清朝乾隆时代才子宋湘,但流传到希望之谷的版本,与原诗略有差异。

她一边用手指比山形一边说:“这个八山图呢,不可以一直读下去的,弯弯曲曲走,因为是山路,所以读的时候也要跟着弯弯曲曲走的。”

她还随口念了一首四角形的客家诗和一首十字形的广东诗,记性好得让人惊叹。

“我很喜欢很欣赏的,这些我的宝贝来的。”她说。

战争爆发后,李月明就停学了,停办的学校杂草丛生,直至日本投降后学校才复办,那时李月明已是16岁的大姑娘。

她说,当时大概只有18个小孩或少年,二战结束后,他们都被搬到儿童楼去住,不再与阿姨们同住。

那年代特拉维斯学校(Travers School)是用英语教学,她还记得在学校上算术、卫生(Hygiene)和地理课,母语班则是在下午上课,因此她能操简单的英语和华语。

悟性高、记性好的李月明在学校的成绩总是名列前茅。她自豪地说:“我考试不会超过第三名的。我一定是第一、第二,或跟人家同列(第一或第二)。”只可惜,她只读到四年级就辍学了。

她长大后,麻疯病院爆满,护士要求麻疯病菌已清的病人“割牌”出院,护士要求她离院回家,但她早已跟家人断了联系。后来,院方转介她到沙登一家老人院,她在迫于无奈之下接受了这项安排。

她失笑说道:“我20岁就住老人院了。我住了那里11年”

李月明住进老人院之后,给老人院车制服换吃住。后来慢慢地有老人和护士找她帮忙车衣裤、改裤脚等,她就靠这些活儿赚些小钱。正值双十年华的李月明活泼好玩,疯狂追求时尚潮流,喜欢缝制各种款式的衣服给自己穿。

“那11年我车了很多衣服。车那些款式,白龙玲(白灵??)、林翠,那些款式,拿她们的公仔做衣服,我自己做。”

有一次,她替别人车窄裙,车好后不甘心自己没有,就专程去吉隆坡市区买一块布回来另做一件给自己。

她突然摸摸自己的枕头,如获至宝地说:“这就是我的枕头绣花,我绣的,看到吗?这个是紫罗兰,violet呀。”她的枕头上果然绣着漂亮的紫花,半个世纪前的刺绣作品,她还保存到现在。

“老人院护士的表妹,她弟弟结婚,就叫我帮他绣花,就帮他绣。我帮他绣花,他给我5块。以前5块很大,像现在的500块!

住在老人院期间,她曾出外找工,但非但没有着落,还遇到骗子,铩羽而归,于是她安份地车衣刺绣赚钱。那段时期,她总遭其他院民当面讥笑,但她都不当一回事。

“(那些老人)喜欢就唱麻疯歌。她边笑边唱:“原来脚板穿,疯虫乱咁钻(广东话)……你会听吗?很凄凉,唱我们发疯。”

“发疯歌是这样唱的,‘买定个舟啊,装定个船’,为什么你知道吗?以前唐山发麻疯的话,他祖先三代,有人有病,有这种麻疯病,给他一艘小船,给他一点食粮,放到海上,等他自己沉,什么时候沉什么时候死他的事,是这样的。那些老太婆就这样唱。”

问她听到之后心里怎么想,她说:“听到就这样,还能怎样,难不成打她吗?听到就听到,听到就学到他的歌囖。”

某一天,她提起扫把喝骂一个曾偷看她冲凉的老人,要把那人驱离她的床位,因而遭老人院院长驱逐出院。于是,她重新回到麻疯病院,起初是住在护士阿开姐的家,替她洗衣洗地,同时收院民的衣服、床单回来洗。

那时她洗的大多数是制服,两天洗一套,一个月收7块钱。她说,洗完晒干后还要浆和熨,非常辛苦,她想起从前在学校英语口试时,老师问她毕业后要做什么,她一时口快说“dobi”(洗衣工人),结果一语成谶,果然要替人洗衣。

她在屋仔居住期间曾经栽种蕨类植物,但一场雨冲走了她的心血,于是她开始打“皇家工”。她先是当煮食工人,接着当了八年的病楼助手(ward attendant),每月津贴有136.08令吉。

如果没有歌声,她的灵魂是何等空虚寂寞。(陆奕萌 摄)

20年前,年龄渐长的她搬到病楼去住,家从一间小屋缩小成一个床位。好在诗歌和音乐是李月明最大的寄托,她年轻时喜欢抄歌词,闲时最大的娱乐就是听歌、唱歌和念诗。说到音乐,她即兴哼起了小时候学的英语歌《你是我的阳光》(You Are My Sunshine),发音准确之余,歌声悠扬甜美。次日她想起,她可给我们唱特拉维斯学校的英语校歌,把我们再招去摄录一次。自从特拉维斯学校于1980年代关闭后,这首校歌就已成绝响,当李月明再唱起这首曲调轻快的校歌,她和同学们在草场上蹦蹦跳跳的画面仿佛穿越时空再现。

现年86岁的她已经双脚无力,只能扶着轮椅移动,但她仍自己洗碗碟、洗衣、冲凉。两年前失明后,向来独立和喜欢翻歌簿唱歌的她深受打击,总觉得自己是风中残烛,生命随时会凋零。所幸病楼里洋溢着温情,睡在对面床位的老病友总是默默照料她的生活起居,床头的收音机则是她最大的精神寄托。

自觉是风中残烛的李月明在2017年6月咽下了最后一口气。(陆奕萌 摄)